Bonjour a tous voici un nouveau récit d'un infirmier du 3eme Bataillon du

110° régiment

Et oui encore un récit du

110 Je vous l'ai écrit. Il y avait de nombreux dessins mais le temps faisant son œuvre, ils ont disparu

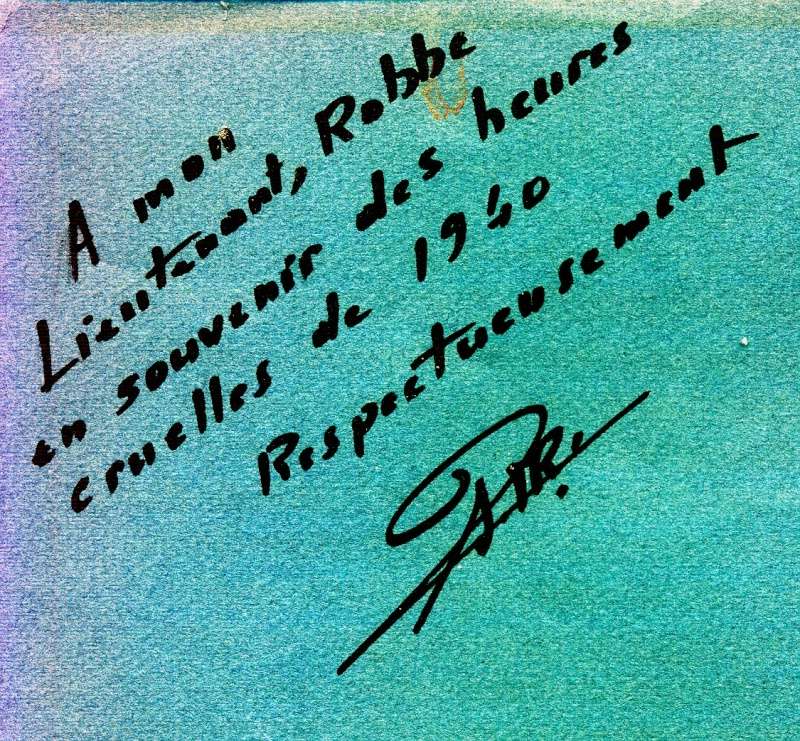

Cet infirmier était apparemment sous les ordres du lieutenant médecin ROBBE

Bonne lecture

Récit de Pierre ISENBRANDT

Ancien infirmier du

110 RI

La "drôle de guerre"

La "drôle de guerre"Ce récit intéressera surtout les anciens du

110 RI si cher aux Dunkerquois, c’est le récit des combat de ce régiment en Belgique durant la courte et pénible campagne de 1940.

J’ai participé à cette campagne, j’y fus mêlé, blessé et je certifie sur l’honneur que mon témoignage est exacte, sans parti pris. Les gars du nord qui le liront reconnaitront la véracité des faits rapportés et pourront en témoigner.

Si on consulte un ouvrage sur la deuxième guerre mondiale, on lit :

DANS LES PLAINE BELGE

"Les deux divisions du corps blindé HOEPPNER exécute de violentes attaques contre le centre et la gauche de la 1er armée de GEMBLOUX à WAVRES, 2 divisions sont sérieusement entamées et subissent de grande pertes"

L’AGRESSIONDu 3 septembre 1939 au 10 mai 1940 règne sur le front français la « drôle de guerre ». L’hiver 1939/40 fut particulièrement rude, je me réchauffais le matin au métal brulant du bidon de « jus » que nous allions chercher à tours de rôle à la « roulante ».

Nous étions parqués a CUY près de NOYON dans l’OISE. En ce qui me concerne, jetais privilégie par rapport à mes camarades, car je logeais à l’infirmerie. Les hommes étaient désœuvrés ; les officiers eux se distrayaient davantage, ils pouvaient se rendre souvent à NOYON

On s ingénia sans grand succès à entrainer, à distraire la troupe dont le moral résistait mal à l’attente (parties de football, marche, jeux à la cantine).

Lorsque le 10 mai, sonna l’heure de l’action ce fut un soulagement général ; enfin on allait sortir de cette vie de cantonnement où s’usait le moral, où les nerfs se déprimaient.

Donc le 10 mai HITLER lance un appel à ses troupes : « soldats du front de l’ouest !l’heure du combat décisif pour l’avenir de la nation allemande est arrivée ! »

Nous partons a l’aube, dans d’ancien autobus parisiens, nous fonçons vers MONS en Belgique. Déjà des parachutistes s’abattaient sur les arrières et donnaient la main à la cinquième colonne déjà sur place depuis longtemps. En même temps la Luftwaffe pilonnait les aérodromes et les arrière. Bien avant MONS nous assistons à de terribles incendies, nous percevons le roulement des explosions. En Belgique, la population Wallonne nous fait fête, elle nous considère comme des libérateurs qui vont « bouter » hors de son pays les divisions germaniques. Chaque famille tient à recevoir un soldat français. Nous stationnons environ vingt-quatre heures dans MONS, puis c’est à nouveau la ruée vers le front, pour prendre position sur la DYLE, approximativement entre WAVRE et GEMBLOUX, alors que le gros de la troupe était encore dans les faubourgs de MONS. Le

110ème RI à gauche, appuyé par le 43ème RI, lui-même fortement ancré sur le village de HEVILLERS à droite et épaulé par la division marocaine, était établi principalement sur le village de CHASTRE, le hameau de PERBAIS, une crête arrondie qu'il fallait tenir à tout prix. Le 3ème bataillon, le mien, à gauche commandé par le commandant PENNEL ; le 1er bataillon, à droite (commandant CHUILLET), le 2ème bataillon (commandant SOUCHARD) en réserve sur la cote derrière CHASTRE et en avant de VILLEROUX (colonel DERACHE) s’efforce de maintenir l’ennemi. Le village était désert ou presque. Je me souviens de cette ferme où nous nous étions réfugiés. D’énormes jambons dodus et appétissants pendaient encore sous la vaste cheminée. Soyez rassurés brave gens qui aviez dû fuir précipitamment, ils ne furent pas perdus pour tout le monde ; en tout cas les estomacs teutons n en apprécièrent pas la saveur.

En face de nous, le corps blindé, les stukas. Et savez-vous ce que nous avons fait pour résister à ce déluge de fer et d’acier ? Nous avons creus2 des tranchées, exactement comme en 1914/18 et nos mitrailleuses étaient du type « Hotchkiss » déjà employé durant le premier conflit mondial. On sentait l’écrasement imminent. Un air de mort pesait sur la contrée. Un soir, je vis un sous-lieutenant qui se cachait dans un coin de la grange pour pleurer à son aise. Cela m’émut beaucoup.

Néanmoins le 14, le

110 RI décourage, grâce à l’appui de l’artillerie (nos 75 étaient toujours efficaces) une attaque blindée dont la préparation avait d’ailleurs été décelée par les postes d’écoute du 3èmè bataillons( les radio était en mode hautparleur le poste d’écoute avaient surpris les ordres données en clair par le commandement ennemi). Des morts déjà. Je fonçais vers les avant-postes pour rassurer et soigner quelques blessés tombés en avant des lignes. Les avant-postes se trouvaient au moins 2 km en avant ; au-dessus de moi les obus passaient en sifflant, me couvrait de leur voute d’acier l’air entier vibrait.

BATAILLE DE BELGIQUE

Les caractéristiques de la journée du 14 puis du 15, fut le pilonnage de nos positions par les stukas. Oh ! ces sirènes qui semblaient amplifier la mort ; on la sentait venir de loin, l’effet était désastreux sur le moral. Nous nous étions réfugiés dans les tranchées. J’enfonçais mes poings dans la glaise, m’attendant à éclater d’un moment à l’autre. Dans un coin, le lieutenant ROBBE ; il demeurait digne et calme, continuait à nous inspirer confiance. A droite, à gauche, en avant s’élevaient des lueurs fantastiques ; le sol tremblait, l’air hurlait. Je pense toujours à mon pauvre camarde louis DEMEESTER, le dominicain, il récitait des prières pendant tout ce temps. Le soir, quand les dernières bombes furent tombées, quel désastre ! cranes éclatés, ventre ouverts, bras retournés, disloqués, os saillant à travers les chairs déchirées. Vite on s’affaira, mais que pouvions-nous faire en face de ces mourants qui hoquetaient déjà ? Quelques piqures pour adoucir leurs derniers moments ! Là se bornait notre science... Pauvres camardes, tout à l’heure encore si vivant !!

L’après-midi, sur un nouveau coup de boutoir, l’adversaire entama les avant-postes répartie en avant de la voie ferrée sur la crête qui domine.

La bataille commençait réellement âpre, implacable, meurtrière de part et d’autre. L’action croit en violence. Les avant-postes, leur mission retardatrice accomplie, se replient, mais pris de biais, beaucoup sont fait prisonniers.

Dans PERBAIS, un canon de 25 adossé au pont de chemin de fer, arrête 2 ou 3 blindés adverse qui font bouchon dans la seule voie d’accès. Le soir du 14 arrive, amenant un peu de répit pour les combattants extenués par l’action et les travaux de terrassement qu’ils avaient accomplis depuis leur arrivée sans un seul moment de repos.

Les chenillettes de ravitaillement firent leur ouvrage. Le 15, sur la droite, après un bombardement de trois quarts d’heure effectué par des avions de combat qui, au nombre de 90 environ se relayaient sur toute la largeur et la profondeur de la position, l’adversaire fonça principalement sur la division marocaine et sur sa jointure avec la nôtre.

A grand renfort de bombes et de tirs de mitrailleuses, l’aviation ne laisse aucun répit au

110ème RI qui aurait pu protéger le flanc de la zone attaquée à la passe dite de GEMBLOUX. Une "pétrolette" ou encore " mouchard ", petit avions ennemi d’observation croisait tout à son aise dans le ciel pur. Elle fut abattue cependant, probablement par des mitrailleuses du point d’appui de droite commandées par le sous-lieutenant l.........

UN BRAVE ENTRE LES BRAVES

Le flanc droit découvert par le recul des marocains, le 1er Bataillon, sous l’héroïque impulsion de son chef, le commandant CHUILLET (lequel pour galvaniser ses hommes se tenait debout dans la mitraille, la pipe aux lèvres et sa grosse canne jaune a section carrée à la main, criait ses ordres), organisait la défense, coordonnait les replis partiels vers des carrières situées à l’aile droite arrière.

Brave entre les braves, pourquoi faut-il que cet ancien de 14-18 fut mortellement frappé en pleine tête en même temps que beaucoup de ses hommes.........

Pendant que le 1er bataillon subissait la poussée de l’aile droite motorisée adverse, le 3ème bataillon, le mien, s’accrochait désespérément à CHASTRE.

RETOUR EN FRANCE

Vers 17 heures, par suite de l’avance adverse considérable au sud et sur la MEUSE, l’ordre de repli arriva.

Par retraits successifs : crête de VILLEROUX, foret en avant de "LA CROISETTE", par BAISY-THY, HOUTAIN-LE-VAL où s’organise un point d’appui de régiment. Huit divisions blindées allemandes pratiquèrent une ouverture de 80 km de large entre SEDAN et NAMUR, permettant aux panzers du général VON KLEIST de foncer à raison de 40 à 60 km par jour.

Le coin enfoncé par VAN KLEIST était fortement exposé sur les flancs, mais les français ne disposant pas de réserve stratégiques, ne se décident pas à retirer des troupes de la ligne MAGINOT, manquant d’avions, laissèrent le couloir libre.

Notre repli "s organisa" en désordre, à l’aventure ; déjà aux carrefours il fallait se baisser, les balles sifflaient à nos oreilles. En grimpant la colline derrière CHASTRE, je me souviens des obus véritables boules de feu qui semblaient nous poursuivre en bondissant, et jouer à cache –cache avec nous. Je jetais tout, même mon sac où j’avais pourtant serré bien des objets précieux : photos, souvenirs .... Etc., "sauve qui peut ! Sauve qui peut ! ". Chacun ne songeait plus qu’à une chose, sortir de cette apocalypse. Les shrapnells éclataient maintenant à droite à gauche.

Peu au-delà, je rencontrai un soldat assis et dévorant une boite de viande.

"Quel bataillon ? "Lui demandai-je.

"-sais pas !! Je cherche" me répondit-il

Il prit sa gourde et se prépara à me suivre.

"Et alors, et ton fusil ????"

" Beaucoup trop lourd, et rouillé, c’est plein de fusils partout "

Soudain, j’entendis un cri inhumain. C’était le soldat ; tout son dos avait été déchiré par des éclats. Ses yeux étaient grands ouverts, l’écume apparaissait à sa bouche. Comme un dernier souhait, pensant peut-être à un être cher il marmonna "sauve qui peut" avant de sombrer dans le néant.

Nous étions deux du

110 dans cette cohue et décidâmes de foncer en avant, au hasard, heureusement, une camionnette déjà bondée nous recueillit et en route !!! Partout des hangars criblés comme des passoires, des vaches éventrées laissant passé d’énorme langues congestionnées ; elles avaient voulu se trainer vers des points d’eau et leurs entrailles s’étaient répandues. Du coté de NIVELLE, tout brulait ; la route entre les incendie semblait un enfer. Nous avons couché dans une ferme, au hasard, elle était remplie de fuyards : femmes, enfants, vieillards et le lendemain à l’aube, nouvelle fuite harassante, remplie de difficultés accrues par les civils qui encombraient les routes, s’enfuyaient sur les moyens de locomotion les plus invraisemblable : voiture d’enfants, patins à roulettes, trottinettes, tentaient d’échapper au titan germanique. A 2 km avant MONS, incident contre des parachutistes qui furent littéralement percés de balles. Les bombardements succédaient aux bombardements ; on se réfugiait où on pouvait, dans des abris de fortune, toujours pleins de civils.

Puis ce fut VALENCIENNES désertée en partie. Je me rappelle cette jeune femme avec qui notre exode se poursuivit vers SOMAIN. Elle tenait commerce d’appareils photographiques. Elle abandonnait tout et voulait absolument nous en donner quelques-uns. Je refusais catégoriquement, j’avais la phobie des espions, ne voulais pas aggraver mon cas, et puis que nous importaient des appareils à nous qui avions dédaigné les vaisselles en argent, l’or rangé dans les maisons abandonnées. Un peu plus loin, nous couchâmes chez un de ses amis, un brave ouvrier qui nous céda son propre lit pour moi et mon camarde. Quelle joie de retrouver des draps propres après la pailles ou la boue des tranchées. De nouveau la fuite ; embarquement dans une locomotive et séparation à SOMAIN, notre amie de rencontre préférant continuer. J appris plus tard qu’elle avait réussi à joindre ma famille à saint LEONARD, je lui avais donné l’adresse, elle fut hébergée, et cela me fit bien plaisir. Donc SOMAIN nous descendîmes car le

110ème RI devait s’être regroupé dans la région peine en bas de la locomotive, une escadrille allemande bombarda la gare. Le temps de courir sous un pont et ce fut l’enfer. Les bombes étaient tombées à une dizaine de mettre tout autour du pont mais celui-ci avait résisté. Nous sortîmes de là aveuglés, noir comme des nègres. Les rails s’étaient relevés comme dans un toboggan ; un petit âne gisait éventré non loin de nous ; je l’avais aperçu quelques instant auparavant. Vite nous nous réfugiâmes dans un café, on nous renseigna sur la position du

110 RI, derrière l’ESCAUT du côté d’ODOMETZ. Nous y retrouvâmes les restes du

110 RI, tous très heureux de voir arriver ces fantômes. Croyez-moi, bonnes gens, le sentiment antimilitariste existe en temps de paix, mais pendant la bagarre quelques chose vous étreint, l’honneur vous commande de rejoindre les autres, et de rester.

Derrière l’ESCAUT, le

110 RI fit front ; protégé par une coupure, se maintient sans faiblir du 19 au 23 mai malgré les bombardements intenses. Petit village d’ODOMETZ, je revois tes maisons désertes, ces deux petits chiens qui hurlaient à la mort dans cette villa d’où les maitres avaient fui les pauvres bêtes voulaient encore défendre le foyer. La soierie d’ODOMEZ établie au point d’appui formait un môle solide. Elle était tenue par les éléments de la 11ème compagnie et de la compagnie d’accompagnement n°3. Grâce a l’appui des mitrailleuses du bloc d’ODOMETZ qui prenait d enfilade les écluse à droite, l’adversaire malgré ses tentatives vers l’écluse et devant le bloc de la tour carrée ne put prendre pied.

Ne dormant pas (ils n’avaient virtuellement pas dormi depuis la nuit du 10 au 11) les hommes s’abattaient souvent sur la terre, n’importe où et sombraient dans le néant. Un matin j’avais les chevilles tellement enflées par les moustiques qui nous avaient sucés toute la nuit, que le lieutenant ROBBE me demanda si j’avais été blessé. Brave lieutenant, il est actuellement médecin chef de l’hôpital militaire de RENNES, c’est toujours avec émotion que je pense à lui. Nous errions au hasard dans la foret de RAISMES ; on y rencontrait des groupes de militaires par ci, par là ; parfois un avions allemand rasait les cimes, mais il nous était défendu de tirer, de peur d’attirer l’attention. C’était bien le comble de cette « drôle de guerre ». Des engins, des bicyclettes, on en rencontrait partout et nous nous amusions à nous les chiper. Tout était comédie à cent actes divers, mais cela sentait le drame. Parfois des pendus, des vieux surtout surgissaient à l’improviste, accrochés aux barreaux de barrières ; ils n’avaient pu résister à ce désastre, n’avaient pu se décider à fuir comme les autres, et avaient préféré rester et mourir. Nous n’y accordions même plus d’importance. De jour en jour, on apprenait qu’un tel, un autre avait été tué par des bombes.

Le 23, la haute cheminée de la soierie s’effondra alors que le bombardement de 105 minnen faisait rage. Comme nous le faisons souvent, nous nous rendîmes à SAINT AMAND pour le ravitaillement, mais on ne trouvait plus que de la boisson, du champagne sur tout dans la ville déserte et ce fut notre dernier repas avant la fuite a nouveau.

Le 26 au matin, après bombardement à fumigène, les allemands entamèrent la gauche de notre position. C’était dantesque. Nous étions dans un nuage, tout s’effondrait ; il y avait tellement d’éclats que les pneus des bicyclettes étaient déchiquetés.je n avais même plus la volonté de baisser la tête ; un camarade me le fit remarquer. Lorsque notre tranchée s’écroula nous bondîmes à travers le ronflement de l’acier à droite, a gauche. Le brancardier THOMAS de SAINT MARTIN AU LAERT s’effondra brusquement, la cuisse disloqué, le fémur pointant ; il me regarda l’œil déjà terne, cherchant une consolation, j’essayais de lui faire croire que ce ne serait rien, mais j’avais compris ! Et son décès un peu plus tard ne m’a pas surpris. Repose en paix, brave camarade, tu n’es pas vraiment mort, puisque certain se souviennent encore de toi.

Pourquoi faut-il qu’un peu plus loin un lieutenant français nous traita de déserteurs et nous menaça de son pistolet ?? Souvenir pénible pour nous qui avions tout accepté, mais incapable de dominer plus longtemps notre terreur, de commander à cette carcasse dont la mort ne voulait pas mais qui n’en pouvait plus.

Le 26 vers 21 heures, à nouveau ordre de repli. Il était temps. En Belgique, la DENDRE est franchie et l’ennemie remonte l’ESCAUT. La plupart des forts de LIEGE , De NAMUR sont tombés. De durs combats se livrent dans la forêt de NORMAL. Sur toutes les routes se trainent d’immenses convois qui encombrent les chaussées, bloquent les carrefours, assaillent les ponts et dans lesquels les stukas sèment la panique en creusant des sillons sanglants.

Par SAINT AMAND, avec notre voiture sanitaire, nous roulons vers DUNKERQUE et nous arrêtons à LECELLES pour nous restaurer. Quel calme après la tempête ! Nous dinons dans la maison du curé. Pas un chien dans LECELLES. Seuls deux vieux étaient restés, ne voulant abandonner le foyer. Pauvre vieux. L’un était paralysé ; il rayonnait de voir des soldats français. Au début de l’après-midi, nous décidons de reprendre la route. C est à ce moment que survint mon drame.

LA FIN DE MA GUERREA peine étions nous montés dans la voiture que des rafales de balles sifflèrent à nos oreilles. Je crus à des avions qui nous mitraillaient et sautai en bas. Une autre rafale me cloua alors au sol. On aurait dit des poutres qui s’abattaient sur mes épaules. C’était une patrouille allemande qui avait débouché près de l’église et nous mitraillait tout à son aise. Mon camarde COLSON d’HAVERSKERQUE courait à côté de moi. Il aurait pu fuir, mais simplement, bravement il me soutint et me ramena vers nos assassins ( je dis bien assassins, car nous n’avions pas d’armes en tant que sanitaire et notre voiture était bien en évidence avec sa croix rouge). Je me rappelle encore ces faces patibulaires qui nous regardaient d’un air abruti. On m’étendit par terre, COLSON me fit un pansement sommaire, mais mon sang coulait à flots. A côté gisait DEMEESTER, le dominicain, il avait reçu une balle dans la tête, il gigota encore un peu et rendit son âme à dieu qu’il avait tant aimé. SANGNIER, mon ami de DANNES-CAMIERS, avait trouvé la mort lui aussi dans cette tuerie. On fit creuser un trou aux survivants, près du monument aux morts et on y descendit nos camarades. Je me rendais bien compte que les allemands attendait mon tour, il y avait encore de la place, mais la grande faucheuse ne voulait pas encore de moi. Enfin on nous transporta dans notre voiture sanitaire, moi et GREMONT qui avait été blessé aux jambes et succomba plus tard à l hôpital de LILLE. Retour en Belgique, en territoire occupé par l’ennemi. J’y fus soigné dans des conditions défectueuses, parmi d’autres blessés germaniques et je me souviens très bien de mon voisin qui se traina sur la paille pour me donner sa gourde, alors que je criais « zu trinken ! zu trinken ! »soldat allemand, mon ennemi d’alors, je souhaite que, comme moi, tu aies pu survivre à tes blessures. sois remercié pour le geste d’homme que tu as eu. Cela a compensé l’attitude de cet officier nazi qui ne voulait pas me laisser soigner, sous prétexte que j’étais « françose »quelles frontières nous séparent de nos ennemis, c’est bien celle de l’éducation et non celle tracée par les hommes. Pour moi, j’avais de la chance malgré tout, ma guerre était finie, mais ce n’était pas le cas de mes camarades prisonniers qui allaient connaitre l affres des camps nazis (nuit et brouillard) . les autres vivraient DUNKERQUE, ses horreurs, peut-être FOLKESTONE puis à PLYMOUTH, ensuite à BREST.

Mes blessure étant trop graves, on me dirigea ensuite vers LEUZE, puis RENAIX, enfin GAND où je fus bien soigné par les médecins belges, sous contrôle allemand. J’y connu « totor » de SAINTE OMER, POURRE du PORTEL après un dernier stage à l’hôpital SCRIVE de LILLE où je fus mal soigné, car l’esprit militaire reprenait ses droit (ne me fallut-t il pas un jour me mettre au garde a vous devant un jeune docteur frais et pimpant !!) et les infirmières françaises songeant surtout à « flirter » .Je fus renvoyer dans mes foyers à SAINT LEONARD, en décembre 1940. Mes blessure continuant à suppurer, le docteur CROQUELOIS me soigna ; tous les deux jours je me rendais chez lui et je ne me doutais pas, alors qu’il se penchait sur mes foyers d’ostéite, combien ce brave homme était aussi un homme brave. Le docteur CROQUELOIS était en effet un grand résistant ; il repose actuellement au cimetière de SAINT LEONARD, fusillé par les allemands en 1942.

Pierre ISENBRANDT

Ancien infirmier du

110 RI

Réformé de Guerre à 100% +2

A+ VINCENT